AV小次郎 山重水复间藏了些许今古传奇

本文转自:玉溪日报AV小次郎

山重水复间藏了些许今古传奇

——“中国传统村庄”海门村今昔

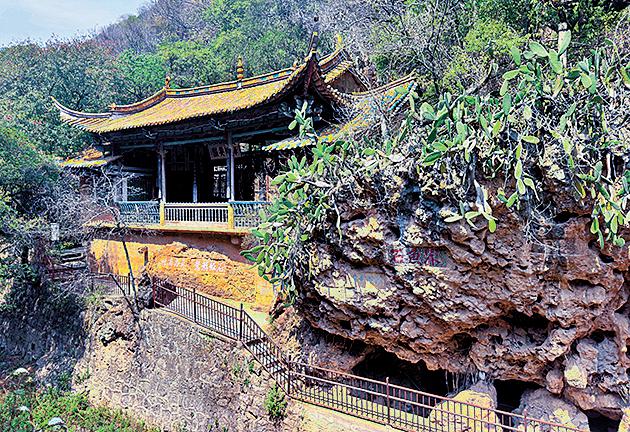

界鱼石是当地闻名的当然景不雅,许多文东说念主雅士在此留住墨宝。

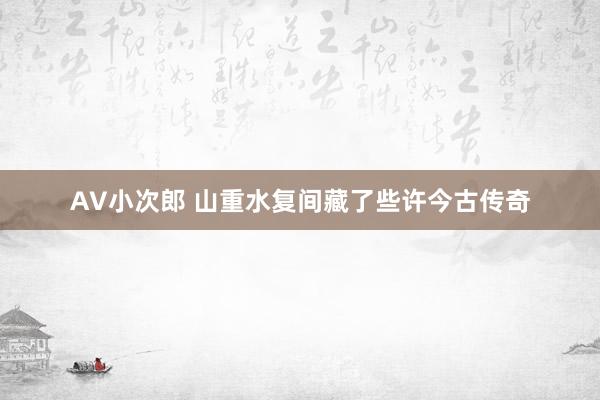

界鱼石是当地闻名的当然景不雅,许多文东说念主雅士在此留住墨宝。 如今的海门桥。

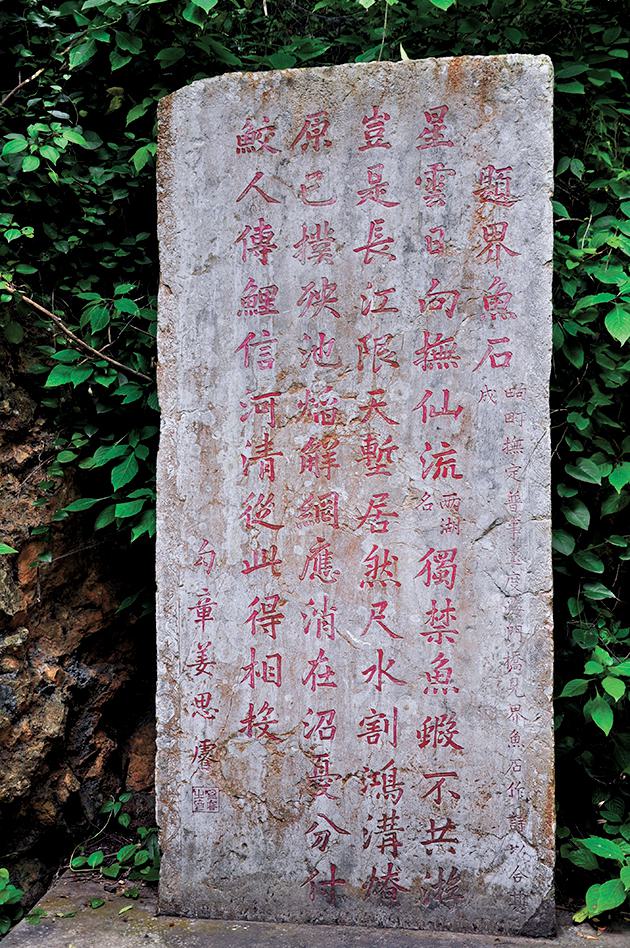

如今的海门桥。 《题界鱼石》诗碑。

《题界鱼石》诗碑。 村中古说念向远方蔓延。

村中古说念向远方蔓延。□ 本报记者 顾世丹 文/图

在玉溪抚仙湖与星云湖两湖的山水之间,藏着一座古村庄——江川海门村。它临湖而居,靠湖而生,两湖一河串联起村庄的历史文化条理,也滋补了矜重的文化积淀。

当作第二批“中国传统村庄”,海门村不仅以界鱼石、海门桥等景不雅有名,更因保留住的古说念驿站、东说念主皮客栈和金碧辉映的传统民居,以及传承于今的民间传统跳舞“板凳龙”而熠熠生辉。走进海门村,仿佛掀开一部活态的历史长卷,每一块石板、每一座老宅都在诉说着光阴的故事。

因桥得名的古村庄

海门村位于星云湖北岸,与抚仙湖相邻。它临湖靠山,当然景不雅和东说念主文历史交相照映。村内隔河穿村而过,团结星云、抚仙二湖,河边两侧分辩着参差有致的古朴民居。因地舆位置特殊,这里曾是明清时候主要水陆交通中转站。村庄历史滚滚而至,元代便有东说念主在此假寓,村名也因桥而得名。

彼时,星云湖水位较高,村子曾建在现址东南的高处。湖水退去后,东说念主们沿河建村。为知足出行需求,这里的先民搭建了一座简便便桥。元朝成立后,因蒙古兵常驻,村名被称为“沙陀村”。元朝消一火后,易名为“凤凰村”,寓意祥瑞。明代为巩固边防,所在政府对村内驿说念和桥梁进行了整修加固,街说念改用石块铺砌,向南蔓延半里,设驿站,并成立“海门哨”。

明代天顺年间,原有的木桥因年久沉沦被洪流冲毁,交通中断,士兵及物资输送艰巨。江川县令张俊倡议建桥,士绅扶助,在原木桥处开凿两岸山岩当作桥基,用红砂石建造了一座三孔石拱桥,定名为“海门桥”,村名也随之改为“海门村”,并沿用于今。

隔河边的当然奇不雅

正午的海门村,宁静而温馨。散步于村中的隔河边,两岸河谷难懂,峭壁峭壁,树木葱郁,组成了一幅迷东说念主的当然画卷。当地有名的界鱼石就坐落在隔河一侧,“两湖相交,鱼不来回”的当然奇景就出咫尺这里。海门村的灿艳自在和界鱼石的奇不雅,自古便眩惑着浩荡文东说念主雅士安身题咏。

明代崇祯年间,出任巡按御史的姜想睿来到云南后,参与安适了临安府阿迷州(今开远)土官普名声的叛乱,在他回程的路上过程江川海门,听说了界鱼石“两湖相交,鱼不来回”奇不雅后暗潮涌动,遂作诗一首,勒于碑上,即《题界鱼石》诗碑,其诗为:“星云日向抚仙流,独禁鱼虾不共游。岂是长江限天堑,确凿尺水割边界。燎原已扑殃池焰,解网应消在沼忧。分付鲛东说念主传鲤信,河清从此得投合。”尔后,清代康熙三十年(1691年),江川县令李密在界鱼石旁题书“石怪鳞惊”,抒发了对这一奇不雅的无尽瞎想。另有铁岭祝兆鹏又刻上“鱼各有性”,对界鱼石奇不雅作出了讲解。

踏过隔河上的海门桥,行走在村中袭击的小路上,眼下石板路的岁月印迹和路边民居斑驳的墙壁映入眼帘。屋檐下,老东说念主们的笑貌烘托着往昔岁月的宁静与粗疏。在并列的百大哥宅之间,偶尔表现出一条不知通往何方的胡衕,村民侧身穿过,仿佛穿梭在时光的纯真。沿路,许多有东说念主居住或已空置的老宅,在阳光的映照下散逸着一种迂腐却和煦的后光。

这些古宅虽历经岁月侵蚀,但门楣上淡雅的木雕仍在诉说着古东说念主的匠心独运。每扇窗户、每说念门槛,都承载着大都个日出日落的静谧与变迁。

古说念东说念主皮客栈的东说念主文印章

海门村自古就是交通要地。据《重建海门桥碑记》纪录:“海门,南通临、蒙、开、广,北达省垣。曩者,来回两粤者恒取说念于此……虽曰两湖派别,咸江城锁钥,迤南重要也。”

行走在海门村纷纭交汇的街巷间,旧时的古说念照旧赫然可见。一条由红砂石铺就的三米宽小路,自北向南连气儿海门村,并与隔河上的海门桥邻接,勾画出一个“7”字形布局,营造出说念路稳妥地形、房屋依傍小路的风物。岁月流转,村中小路上的石块因马蹄的踩踏和行东说念主的通常来回,棱角已被磨平,变得光滑。这就是连接了千年的关甸驿说念的其中一段——海门古说念。

据干系文件记叙,两汉时,江川已成为华夏通交趾(越南)、滇西至两粤的紧迫通说念。唐置驿站,宋列官说念,元设马站,明增铺哨。江川驿说念,又称关甸驿说念,它北起关岭,南至甸苴关(今雄关),路过关岭、茨桐铺、江城、海门、螺蛳铺、石岩哨、梅子哨、甸苴关,全程近40公里。投入滇中,有“入关出关,必经海门”之说。即北下关岭、中进海门、南上甸苴关。

由于海门村地处要冲,历史上大都商贾、官员、马帮在此交会,村民依此衍生滋生,在进行文化吞并的同期,留住了丰富的文化印章。据村中老东说念主描述,海门村曾是滇南通往昆明的古驿站,商旅、东说念主皮客栈浩荡,吵杂不凡。东说念主皮客栈沿古说念而设,而东说念主皮客栈基本是当地村民以自家老宅矫正而成。

散步村中古说念,穿梭于作风相通的老宅之间,会发现某些宅院的院门终点宽敞,门板矜重,非常气魄。而这些宅院,十之八九曾是昔日的东说念主皮客栈或马店。原因在于,已往的主要交通输送器用是骡子和马匹,宽敞的院门便于商旅的马匹狂放收支。如今,虽无法看到东说念主皮客栈的原貌,但院落中仍能看见团结大门和正厅的石板,这轻率就所以前为简便马匹行走而铺设的。

其时,远说念而来的商旅想要离开海门,都要巴山越岭,驰驱一天才气抵达北边的晋城和南方的通海。落日寄宿,清晨动身,海门居中,留宿是首选。而况,留宿海门,还能完成必要的生意。商旅卸货后,他们能彼此相通来自各地的音讯,海门村也因此成了信息与物资相通的紧迫节点,商贸与文化在此地交汇,造成了一说念特等的东说念主文景不雅。

跟着1910年滇越铁路的敞开以及20世纪50年代马帮的缓缓消一火,加之邻近交通要领的竖立,海门村的东说念主皮客栈缓缓失去了往日的荣华,并淡出了东说念主们的视野。如今,过往的旅东说念主不再寻求这里的住宿就业。然则,当地村民在回忆往昔时,老是津津隽永,他们口中的故事充满了丰富的历史归来。对他们而言,这些故事不仅是生存的一部分,亦然他们文化传承中的贵重遗产。

与建文帝结缘的“板凳龙”

尽管海门村的东说念主皮客栈已不复往日盛况,但村民对当地文化的传承却依旧充满宽恕。

“板凳龙”是江川区的一种民间传统跳舞,源于明代,是每年春节和农历二月初二至初八迎老君,俗称“拉花车”时候必不成少的一项饰演行径,属江川区非物资文化遗产。多年来,海门村的村民们一直在寡言地连接着这一传统,使得这份文化遗产在岁月的浸礼下欢腾出新的活力。

据传,明代建文帝朱允炆在“靖难之役”后,四处流一火,路过江川海门时,曾寄宿于阮氏东说念主皮客栈。晚上,建文帝坐在板凳上看书,不虞因疲钝而酣睡已往。梦中,他所坐的板凳变成战马,助他疾驰沙场,夺回山河。醒来后,建文帝将此梦告诉了随行的王人泰和黄子澄二东说念主,而阮家东说念主就在身旁。建文帝离开海门后,阮家东说念主将东说念主皮客栈改名为“春秋东说念主皮客栈”,并用稻草在板凳上编成龙形图案,以作归来。随后,纠合当地的舞龙饰演,演绎为“板凳龙”。

尔后,“板凳龙”由于饰演花样约略、天真,且有特等的历史典故,在民间广为流传。饰演时,饰演者以组为单元进行,每组两条龙,每条龙3个东说念主摆动,前两东说念主每东说念主各握一腿,后一东说念主双手各握一腿,摆动时按照端正套路,踩着饱读点,有限定、有节律地舞出“二龙抢珠”“二龙戏水”“四海为家”“黄龙盘身”等多种面孔。

岁月流转,这种传统跳舞缓缓演变为海门村不成或缺的文化标志之一。而在数百年的传承中,它不仅是一种文娱行径,更是一种深远的文化抒发,呈报着海门村的陈旧历史和外传,反应了村民们对历史、当然的敬畏和对翌日好意思好生存的向往。

如今,为更好地保护和传承海门村的所在文化,当地政府纠合海门村特有的文化和旅游资源,在积极股东古建筑保护和“板凳龙”传承与发展的同期,发展当地旅游,眩惑更多东说念主走进海门、了解海门,感受这里历史的矜重与民风的魔力。而这座见证过蒙古铁骑扬尘、明清商旅来回的古村庄,也正以其专有的方式,静静地诉说着过往的晴朗与本日的宁静。

小档案

地名:海门村

地舆坐标:江川区江城镇海门村民委员会

地名来历:因海门桥而得名

地名沿革:海门村因地舆位置特殊,是明清时候主要水陆交通中转站,传统村庄滚滚而至,在元朝时候就有东说念主假寓。元朝时,因蒙古兵常驻村内,被称为“沙陀村”。元朝灭尽后,易名“凤凰村”。明代,村内驿说念和桥梁进行了整修加固,并设驿站,成立“海门哨”。此时,村华夏有的木桥因年久沉沦被洪流冲毁,交通中断。江川县令倡议建桥,桥建好后定名为“海门桥”,村名也随之改为“海门村”,沿用于今。

眼镜妹 探花中国传统村庄:海门村依山傍水AV小次郎,位于两山之间,村庄周围山水自在娟秀,一村连两湖,隔河从村中穿过,将星云湖与抚仙湖有机地连在一起。因当地历史久远,东说念主文气味浓厚,保存着实竣工。2013年,海门村被列入第二批“中国传统村庄”名录。